「街中で手軽に60cm以上の魚が釣れる」

そんな魅力たっぷりのシーバス釣りについて、ビギナー(初心者)のために解説します。

他の釣りと比べたシーバス釣りの特徴的な点と、そろえるべき道具、釣り方の基礎まで、「ひとまず始められる」状態になるよう記事を作っています。

一度にすべての道具を揃えたり、知識を覚えたりするのは難しいかもしれません。ですので、できるだけ低予算かつ簡単にシーバスが釣れるよう、本ページでは解説していきます。

シーバス釣りの特徴と魅力

都会の真ん中で超手軽に大きな魚が釣れる!

釣りを始めたことの無い人だと、50cmを超える大きな魚は高いお金を払って船に乗り、遠い外洋まで行かないと釣れない…というイメージを持っている人もいるかもしれません。

しかし、最大で1m近くまで成長するシーバスは、海とさえつながっていれば日本中どこでも釣れる魚です。

つまり、隅田川や多摩川といった都市や街中の中を流れる高アクセス好立地の河川でも50cm以上の大物を手軽に釣ることができるのです。

エサでも釣れるがルアー釣りが人気

シーバスはイソメやイワシ・アジの泳がせ釣りといったエサでも釣ることができます。しかし、人気なのはルアー釣りです。

ルアーなら、エサと違って汚れる心配もなく、保存もしやすく手軽。

なによりも、エサではないのにエサと思わせる工夫をしながら釣り上げるというゲーム性に夢中になる人が多くいます。

ルアー釣りの場合、食べないで戻す人(キャッチ&リリース)が多いです。

シーバスとは

シーバス(Seabass)とは鱸(スズキ)のことです。スズキは実は日本固有種。最大で1mほどになりますが、平均サイズは40~70cmくらい。南端北端を除いて日本近海ほぼ全てに生息しています。

獰猛な性格で何でも食べます。そのためルアーでの食いもよく、ルアー釣りの人気の対象魚です。

シーバスのいる場所

海とつながっていればどこでも釣れる

シーバスは日本国内、北海道や沖縄などを除きどこにでも生息しています。

また、シーバスは海の魚ですが淡水でも生活でき、アユなどを追って川も遡上します。堰などがなければかなり上流まで遡上します。

そのため、地方の海岸や堤防はもちろん、都市部の河川でも60㎝を超える個体を釣り上げることも可能です。

まずは沖堤防や海釣り公園がおすすめ

とはいえ、ビギナーの場合、まずは沖堤防や海釣り公園など広い場所でやってみるのをおすすめします。

広いためキャストミスをしても人にけがをさせたり物を壊したりするリスクがありません。何よりも魚影が濃いので釣りやすいです。

シーバスは生命力が強く、東京都内の汚染された川でも生きていけます。外洋とつながっていればどこにでもいますので、慣れてきたら近くの川などに行くとよいと思います。

>>>シーバスルアー釣りのできる釣り場の探し方についてはこちらもチェック!

シーバスルアー釣りの道具

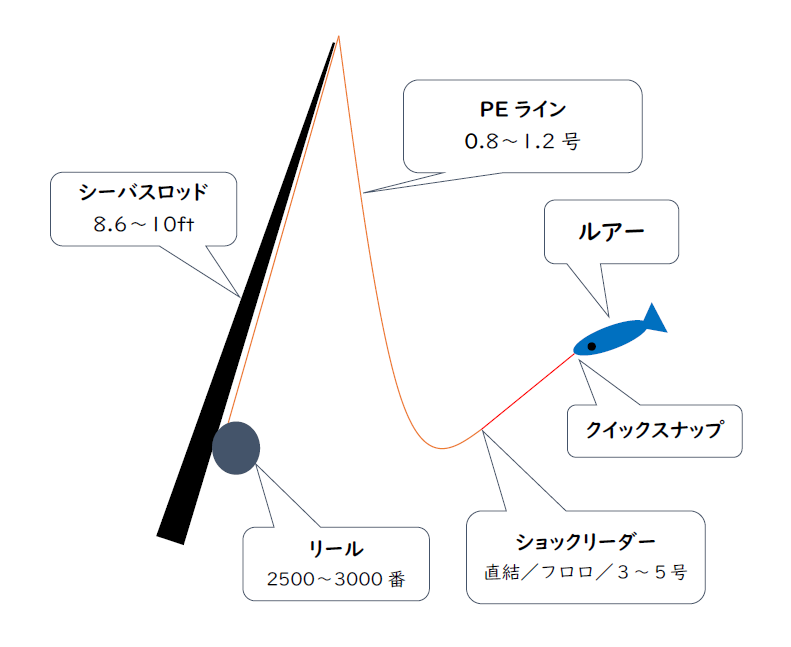

必要なタックル(釣り竿やリールなど)概要

安いので揃えれば2万円以内で十分大きなものを釣ることができると思います。

ロッドは「ルアーが投げられるもの」なら何でも○

シーバスロッドは、思い切りルアーをキャスト(投げる)できるルアーロッドなら何でもOKです。

ただし、シーバス釣りをメインに考える人(エギングなど他の釣りの「ついで」ではなくシーバス釣りに行くこと自体が目的の人)は、ルアーの操作のしやすさなどを考えると専用ロッドをおすすめします。

詳しい専用ロッドの選び方については以下もチェックです。

リールは2500番~3000番なら何でもOK

リールはロッドと違い、○○専用リールというのは少ないため、細かい魚種ごとに分ける必要はありません。

ただし、シーバス釣りはPEラインという道糸の1.0号の太さのものを150m前後巻ける必要があります。

その「巻ける目安」のことを番手といいますが、これが2500~3000くらいのものにしましょう。その他は極端に安いものなどでなければ何でも大丈夫です。

詳しいリールの選び方についてはこちらも要チェックです。

ライン(道糸)はPEの1.0前後

リールに巻き付けるライン(道糸)はPE(ポリエチレン)という素材でできたラインを使用します。

細くて風の抵抗を受けにくい上に引張り強度が高いため、遠投&大型魚とのやり取りが必要なシーバス釣りに必要なラインです。

ショックリーダーとクイックスナップ

タックル関係で最後はショックリーダーとスナップの話をして終わりです。

ショックリーダーはラインの先に1.5mほど接続させる糸のことです。何のためかというと、ファイト中などに魚の歯やエラ、または岩などに当たってラインが切れてしまうことを防ぐためのものです。

PEラインは引張強度がめっぽうあるのですが、細糸を何本かより集めているために、擦れに弱く、切れやすいのです。それを補強するために先の方だけこのショックリーダーを接続します。

多くはフロロカーボンラインをつけます。30m~100mほどの短さで、安く売っています。意外と知られていないショックリーダーですがとても大事なのでつけるのは必須です。

その他にそろえる道具

釣りはもちろんタックルだけでは不十分です。一度にそろえると予算オーバーになってしまう人もいると思いますので、まずは、最低限ないと困るものをそろえましょう。

プライヤーはルアーの取り付けやタックルのちょっとした修繕などのほかに、釣れたシーバスの口から針を外すために重宝します。

タモ網は持っていっていない人をよく見かけますが、30cm以上になると抜き上げるのは不可能ですから、タモは携帯必須です。タモ網の詳しい説明についてはこちら。

揃えるべきルアー

ルアーは大体10cm~15cm前後の「シーバスルアー」に分類されるものにしましょう。

たくさん種類がありますが、まず最初にそろえるには「バイブレーション」「ミノー」「ワーム」がおすすめ。

ただ、ルアーはその場のシーバスが食べているエサ(ベイトフィッシュ)に似た形や色に合わせるのが基本です。シーバスは偏食家で、特定のエサを捕食しているときは他の種類のエサに見向きもしないことがあります。

例えば「バチ」という要はミミズ(イソメ)を食べているときに、イワシ型のルアーを投げても全く釣れませんが、夏のイワシパターンのときは同じルアーで爆釣!ということもあります。

そのため、ルアー選びの基本はその捕食しているベイトに合わせてチョイスすることが重要です。場所にもよりますが「イワシパターン」「イナッコパターン」が遭遇確率が高いと思いますので、それに合った10cm前後の細身のルアーがおすすめ。

とはいいつつ、だれもが持っていくような無難なルアーというのは存在します。その中から初心者が使いやすく、かつ釣果が安定しているルアーを以下のページで列挙しましたので、「とりあえずルアーをそろえたい」という方は是非ご覧ください。

ナイトゲームの場合はこちら。

シーバス釣りのやり方

どこに行けば釣れるのか?

冒頭でお話ししましたが、シーバスは外洋につながっていればどこの水域にも存在します。近所の川や岸壁、湖(汽水湖)からも釣れます。

そのため、注意すべきは、立ち入り禁止・釣り禁止・投げ釣り禁止でないかだけです。

なお、川に行く場合は、堰がシーバスの遡上を止めていないか、地図などで確認しましょう。

初めのころは、できるだけ広くて足場がよく、安全な場所にしましょう。また、水深があって流れが淀んでいないところの方が確率が高いです。

詳しいルアー釣り場の選び方についてのページを書きましたので、そちらをご覧ください。

何をすれば釣れるのか?

ルアー釣りはサビキ釣りのように、仕掛けを投入しておけば釣れるというものではありません。釣れる確率を高めるためには上記の基本をまずはやりましょう。ただ投げているだけでは釣れませんが、上記を意識していれば、必ず上達するはずです。

さらに詳しくは、以下で解説します。

シーバスルアー釣りの「コツ」

ルアーは「狙って」釣る

先ほどもお伝えした通り、ルアー釣りは「狙う釣り」です。ただやみくもにルアーを投げ続けるのではなく、今そのルアーを選んだ理由と、それをそこに投げる理由を1回ずつ明らかにすることが重要です。

いくつかパターンを覚えれば、食いが立つときなどはかなりの確度で釣ることができるようになります。ただ投げるのではなく、考えて投げる、これを徹底することです。

狙うべくは「変化」のあるところ

では、どこを狙えばよいのか? ということですが、実はいろいろなパターンがあります。ただ、共通するキーワードがあります。それは「変化」のあるところです。

例えば水流の速さが変わる場所、海流と海流がぶつかる場所、水中と地面のぶつかる場所(つまり岩場の周りや橋脚、テトラポッド、水底、岸壁際(ヘチ)までも!)などです。

どうしてかというと、変化のある所は酸素濃度が高く、魚の活性が高かったり、シーバスが捕食するベイトフィッシュが逃げ込むポイント、もしくは遊泳力のないベイトフィッシュが流れ込んでくる場所だったりするからです。

海の観察力とシーバスの知識がものをいう

これらを徹底するためには海(川)をより注意深く観察する力が必要になります。釣りをしたことのない人としたことのある人では水面の見え方が全く違います。

それに加え、シーバスの生態や習性を把握することも必要です。プロのシーバサーである小沼正弥さんは「シーバスは自分よりも上にあるものを捕食する傾向にある(だからワームはティップを立てて上向きにしたほうが良い)」とおっしゃっておりますが、これはどの図鑑にも載っていない知識です。

プロになるとより専門性の高い知識が求められますが、アマチュアの私たちであっても、図鑑レベルのシーバスの生態や習性でも、それを知ることで、どんな釣り方をすればよいか見えてくることがあります。

海(川)の観察力とシーバスの知識、ぜひ、つけてみてください。

通いこんでこそうまくなる!自然相手の壮大なゲーム

なんだかんだ申し上げましたが、シーバス釣りは何度も通いこむことでうまくなります。なぜなら、行くたびにキャストなどの釣り技術も向上しますし、得た知識を実践に移せるからです(前提に、再現度の高いシーバス釣りの特性があります)。

まさに自然相手の壮大なゲーム。本記事での知識も活用し、ぜひ最初の一匹をとらえてください!